30の構成文化財

Cultural assets

02

日本遺産のストーリー「霊気満山 高尾山 ~人々の祈りが紡ぐ桑都物語~」を構成する文化財として、国史跡・八王子城跡をはじめとする北条氏照公ゆかりの史跡等(6件)、 高尾山及び薬王院の信仰に関する文化財(11件)、 桑都の歴史の中で育まれた伝統文化(13件)の、未指定の文化財を含むストーリーを語る上で欠かすことのできない八王子市の有形・無形の文化財(計30件)を位置づけました。

構成文化財マップ

02

日本遺産のストーリー「霊気満山 高尾山 ~人々の祈りが紡ぐ桑都物語~」を構成する文化財として、国史跡・八王子城跡をはじめとする北条氏照公ゆかりの史跡等(6件)、 高尾山及び薬王院の信仰に関する文化財(11件)、 桑都の歴史の中で育まれた伝統文化(13件)の、未指定の文化財を含むストーリーを語る上で欠かすことのできない八王子市の有形・無形の文化財(計30件)を位置づけました。

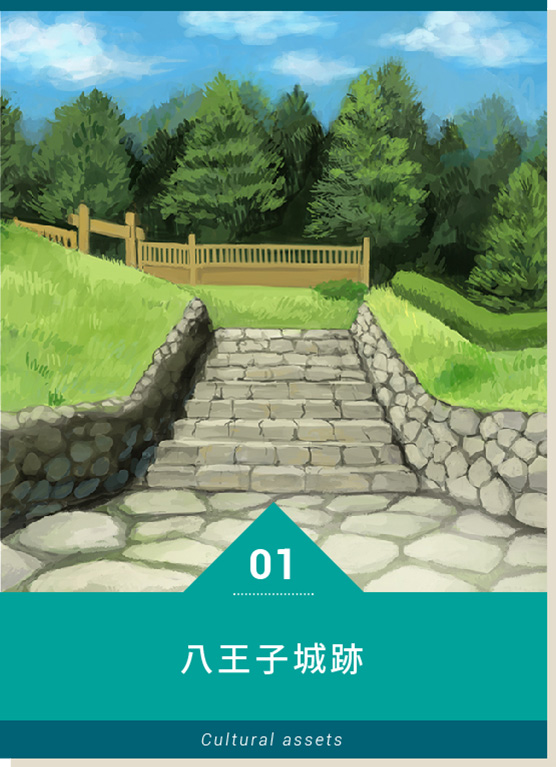

構成文化財マップ天正10~15年(1582~1587年)頃に、北条氏照(ほうじょううじてる)により築城された小田原北条氏最大の支城です。 築城から10年経たずに落城したため、発掘された遺構・遺物の時代を特定できる点で極めて貴重な遺跡です。 戦国末期の石垣をはじめとする山城の様相を遺し、御主殿跡や古道などが復元され、戦国時代の山城を体感することができます。 麓には、「八王子城跡ガイダンス施設」があり、甲冑(かっちゅう)体験や北条(ほうじょう)氏と城の歴史を知ることができます。(日本100名城選定)

| 場所 | 八王子城跡ガイダンス施設 元八王子町3-2664-2 |

|---|---|

| アクセス | 〔土日祝〕JR中央線・京王高尾線 高尾駅⇒バス「八王子城跡」⇒徒歩0分 〔平日〕JR中央線・京王高尾線 高尾駅⇒バス「霊園前・八王子城跡入口」⇒徒歩15分 |

| 地図 (Google mapが開きます) |

八王子城跡ガイダンス施設 |

| 関連リンク | 八王子城跡 八王子城跡ガイダンス施設 |

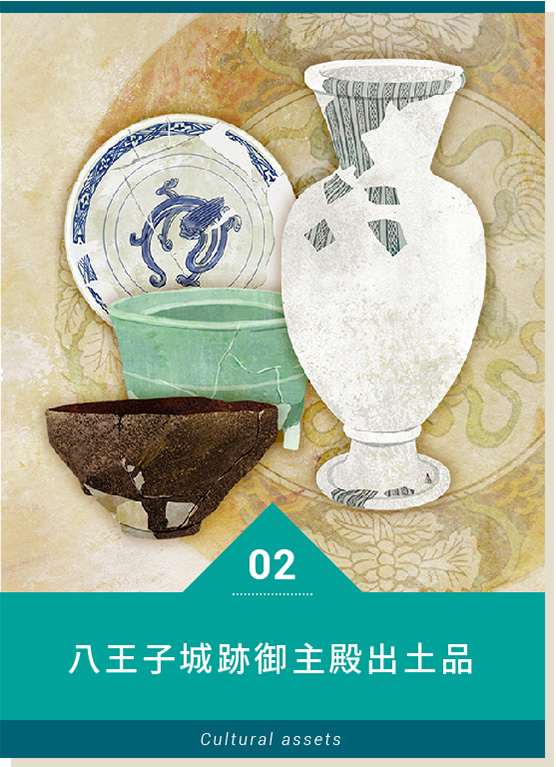

出土した遺物は約7万点にのぼります。出土品からは戦国時代の生活や城での戦いの様相などをうかがうことができます。 国内で他に例のないベネチア産のレースガラス器をはじめ数多くの舶来品も出土したことは、北条氏照が有力な戦国武将であったことの証でもあります。 出土品は郷土資料館で展示しています。

| 場所 | 桑都日本遺産センター 八王子博物館(はちはく) 子安町4-7-11 サザンスカイタワー八王子3階 |

|---|---|

| アクセス | JR中央線 八王子駅⇒徒歩2分 |

| 地図 (Google mapが開きます) |

桑都日本遺産センター 八王子博物館 |

| 関連リンク | 桑都日本遺産センター 八王子博物館 |

延喜16年(916年)、妙行(みょうこう)という僧が庵を立て、牛頭天王(ごずてんのう)と8人の王子を祀り、八王子権現と称したと伝えられています。

北条氏照がこの地に城を築いた際に、守護神として八王子権現を祀りました。

山頂本丸付近の現在の社殿は江戸時代末期に建てられたものです。

| 場所 | 元八王子町3-2735 |

|---|---|

| アクセス |

〔土日祝〕JR中央線・京王高尾線 高尾駅⇒バス「八王子城跡」⇒徒歩45分(登山道) 〔平日〕JR中央線・京王高尾線 高尾駅⇒バス「霊園前・八王子城跡入口」⇒徒歩60分(登山道含む) |

| 地図 (Google mapが開きます) |

八王子神社 |

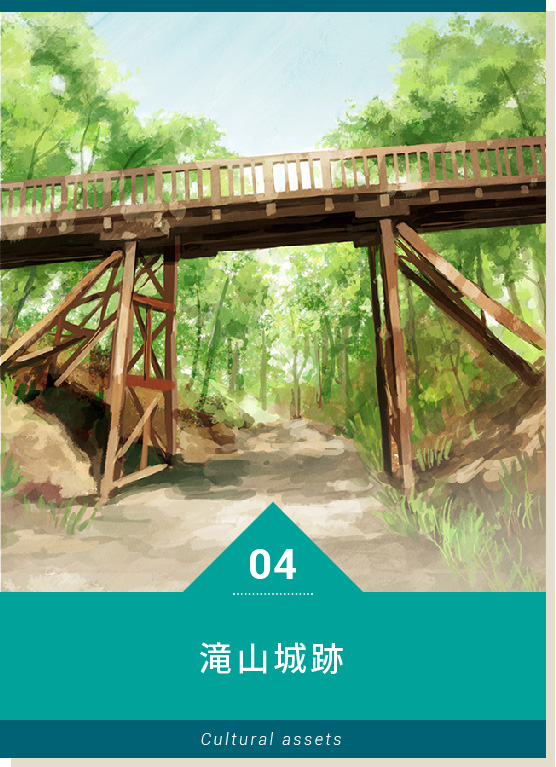

北条氏照が八王子城を築城する前に居城としていた城。 永禄12年(1569年)、武田信玄の大軍勢による侵攻を少数の兵力で防ぎましたが、その後の西方からの進軍に備え、より守備堅固な山城・八王子城を築きました。 空堀や土塁などの遺構が状態よく残り、スマートフォンアプリ「AR滝山城跡」により、城の歴史についてAR(拡張現実)を使って体感することができます。

| 場所 | 丹木町2・3/高月町/加住町1 |

|---|---|

| アクセス | JR中央線 八王子駅/京王線 京王八王子駅⇒バス「滝山城址下」⇒徒歩10分~ |

| 地図 (Google mapが開きます) |

滝山城跡 |

| 関連リンク | 滝山城跡 都立滝山公園・滝山城跡 |

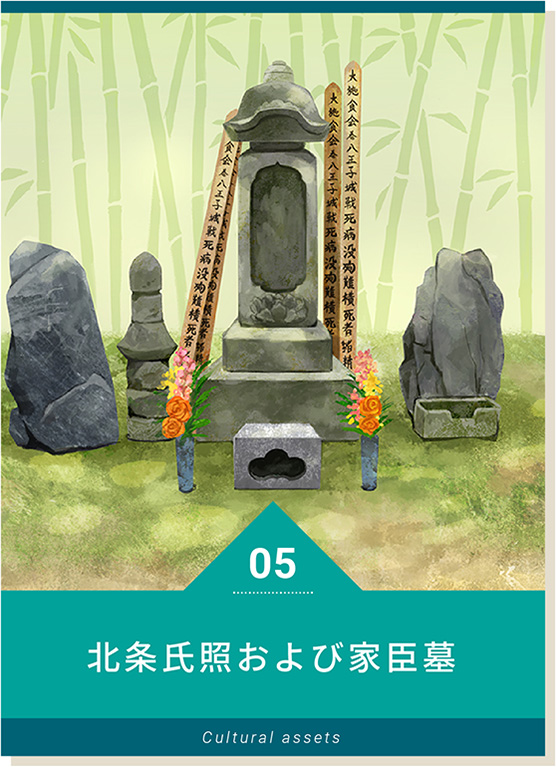

北条氏照百回忌を機に、氏照の家臣であった中山家範の子孫によって建てられた、 氏照と家範らの供養塔が、周囲の50を超える石碑・石仏群とともに、竹林の中にひっそりと佇んでいます。

| 場所 | 元八王子町3 |

|---|---|

| アクセス | 〔土日祝〕JR中央線・京王高尾線 高尾駅⇒バス「八王子城跡」⇒徒歩15分 〔平日〕JR中央線・京王高尾線 高尾駅⇒バス「霊園前・八王子城跡入口」⇒徒歩30分 |

| 地図 (Google mapが開きます) |

北条氏照および家臣墓 |

| 関連リンク | 北条氏照および家臣墓 |

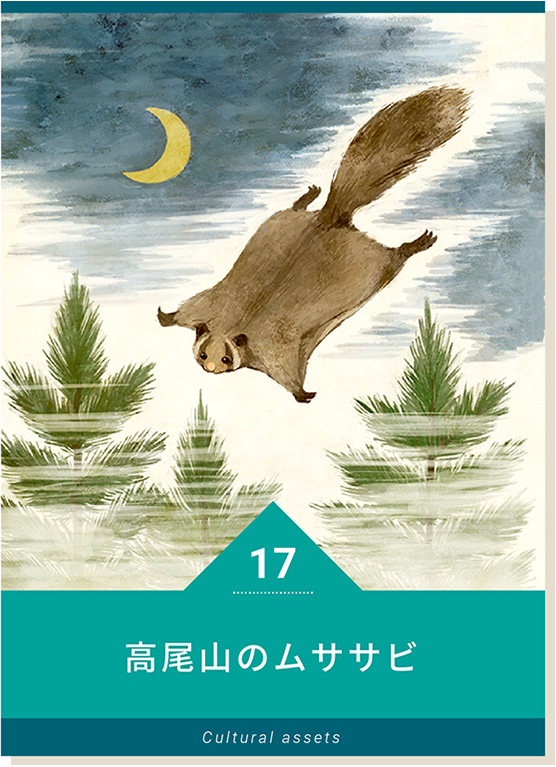

いにしえより修験道の霊山として崇められ、北条氏照は、竹木伐採を禁止するなど、高尾山を信仰するとともに守ってきました。

徳川幕府も引き続き保護したことなどにより、豊かな自然が残されています。

山麓には「高尾599ミュージアム」があり、高尾山の歴史や自然を学ぶことができます。

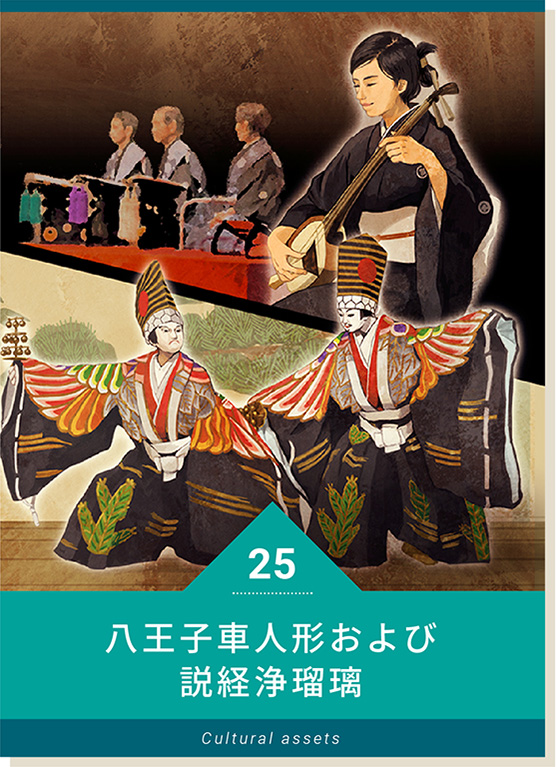

また、薬王院の年中行事などでは、木遣(きやり)や獅子舞、八王子車人形、八王子芸妓など桑都(そうと)文化に触れることができます。

| 場所 | 高尾町 |

|---|---|

| アクセス | 京王高尾線 高尾山口駅 |

| 地図 (Google mapが開きます) |

高尾山 |

| 関連リンク | 高尾山 高尾599ミュージアム |

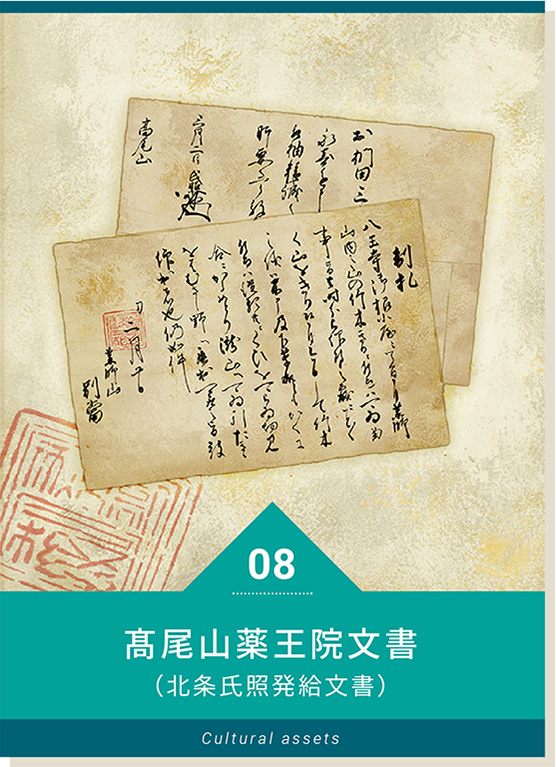

薬王院には、中世の頃からの文書が多く残されています。北条氏照が発給した文書には、

山内の竹木・下草の伐採を禁じた制札や境内での押買狼藉を禁じた制札、寺領の寄進状などがあり、氏照が高尾山を篤く保護したことがわかります。

現在は郷土資料館に寄託されています。

| 場所 | 桑都日本遺産センター 八王子博物館(はちはく) 子安町4-7-11 サザンスカイタワー八王子3階 |

|---|---|

| アクセス | JR中央線 八王子駅⇒徒歩2分 |

| 地図 (Google mapが開きます) |

桑都日本遺産センター 八王子博物館 |

| 関連リンク | 桑都日本遺産センター 八王子博物館 |

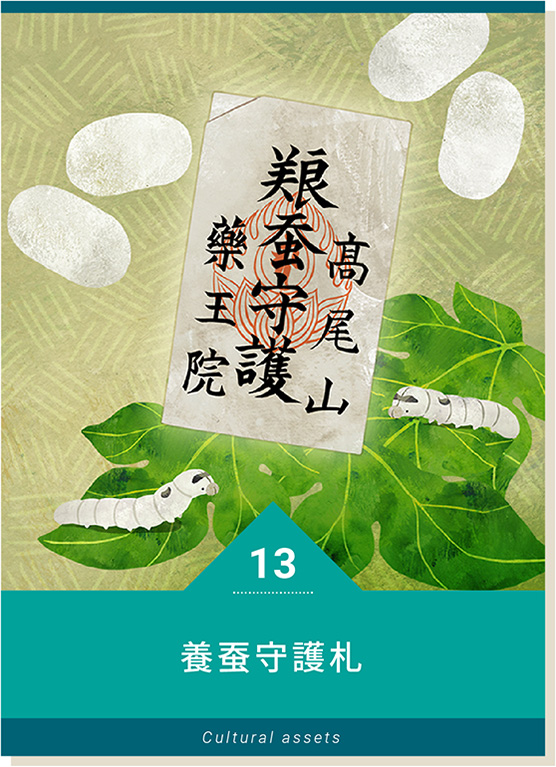

薬王院は、蚕を鼠から守る札を頒布し、養蚕農家からの信仰を集めました。

千人同心(せんにんどうしん)組頭の植田孟縉(うえだもうしん)が文政6年(1823年)に編さんした地誌『武蔵名勝図会(むさしめいしょうずえ)』にも

「鼠口留秘符(ねずみくちどめひふ)」という護札に関する記述が残されています。

| 場所 | 桑都日本遺産センター 八王子博物館(はちはく) 子安町4-7-11 サザンスカイタワー八王子3階 |

|---|---|

| アクセス | JR中央線 八王子駅⇒徒歩2分 |

| 地図 (Google mapが開きます) |

桑都日本遺産センター 八王子博物館 |

| 関連リンク | 桑都日本遺産センター 八王子博物館 |

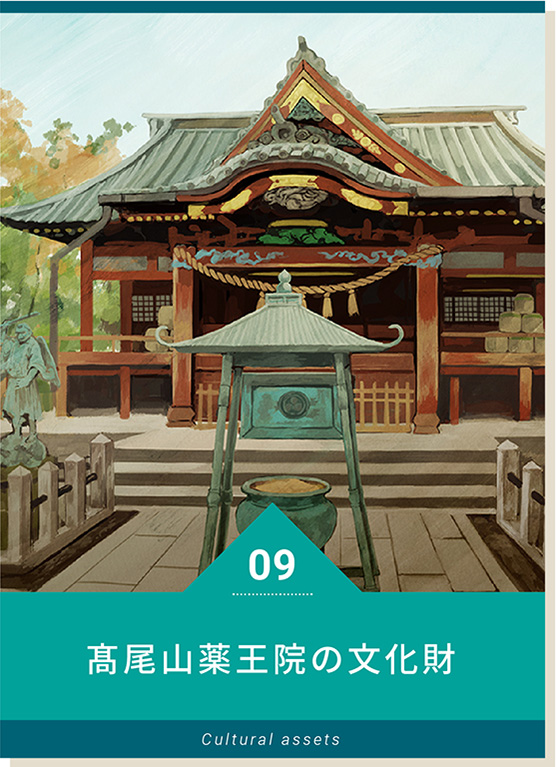

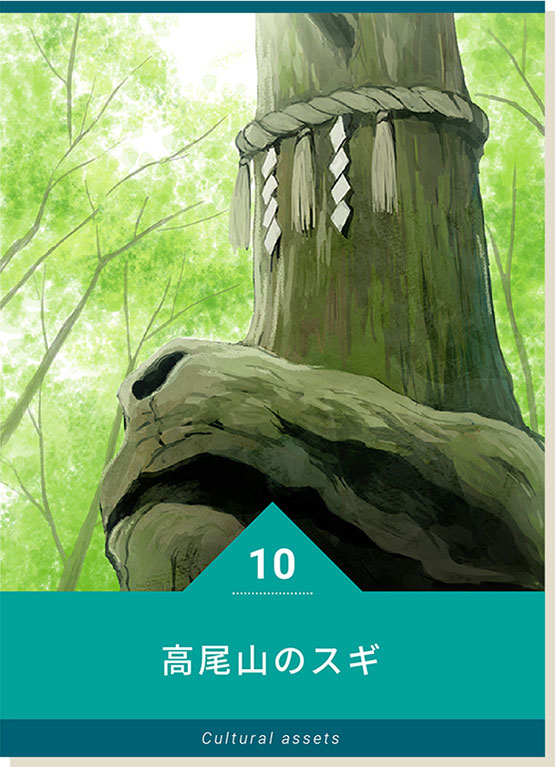

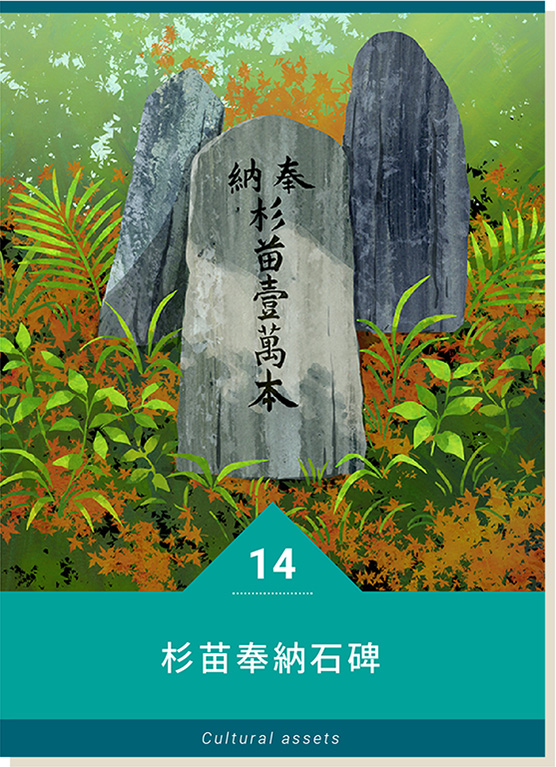

古来、人々が諸願成就の返礼として行ってきた杉苗奉納は、人と山とが持続的に関わり、山を大切にしてきた証であり、 高尾山信仰の大きな特色です。山内のいたるところに石碑が建ち、参道の杉苗奉納板とともに薬王院の信仰圏の拡がりを物語っています。

| 場所 | 髙尾山薬王院境内 高尾町 |

|---|---|

| アクセス | 京王高尾線 高尾山口駅⇒徒歩5分⇒高尾山ケーブルカー 清滝駅~高尾山駅⇒徒歩12分~ |

| 地図 (Google mapが開きます) |

杉苗奉納石碑 |

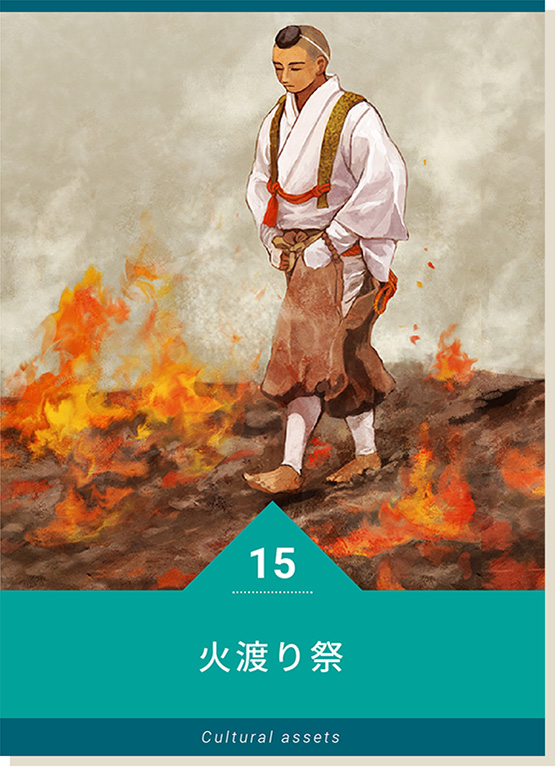

薬王院が執り行う大規模な護摩法要で、「護摩木(ごまぎ)」という木札を焚いてその上を素足で渡り、除災開運を願う行事です。

毎年3月に開催され、修験者に続いて、一般の人も火渡りを体験することができます。

| 場所 | 髙尾山薬王院 自動車祈祷殿広場 高尾町2365周辺 |

|---|---|

| アクセス | 京王高尾線 高尾山口駅⇒徒歩5分 |

| 地図 (Google mapが開きます) |

薬王院自動車祈祷殿広場 |

| 関連リンク | 高尾山火渡り祭 |

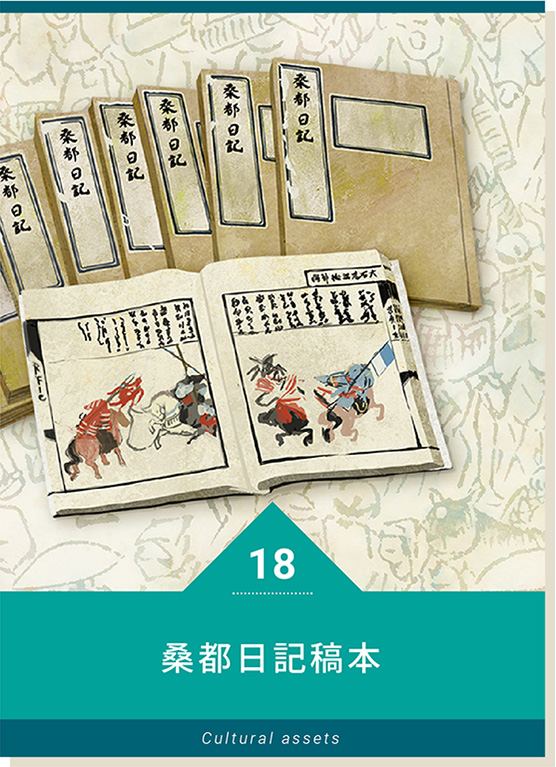

千人同心組頭の塩野適斎(しおのてきさい)が著した、天正10年(1582年)から文政7年(1824年)に至る千人同心の歴史を記述した書物で、

当時の地形、気候、文化、産業の歴史などを知るうえで貴重な史料です。

八王子が桑都と呼ばれた由縁や、北条氏照が城下の景勝地の情景を詠んだと伝えられる「八王子八景」などが記述されています。

現在は郷土資料館に寄託されています。

| ー八王子八景ー |

八王子城の秋月(八王子城跡(国史跡)) 桑都の晴嵐(八王子郷) 高尾の翠靄(高尾山) 山田の落雁(広園寺(都有形(建造物) 水崎の夜雨(龍泉寺) 浅川の帰釣(浅川) 十十里の暮雪(廿里(とどり)古戦場(市旧跡)) 大戸の晩鐘(大戸観音堂) |

|---|---|

| 場所 | 桑都日本遺産センター 八王子博物館(はちはく) 子安町4-7-11 サザンスカイタワー八王子3階 |

| アクセス | JR中央線 八王子駅⇒徒歩2分 |

| 地図 (Google mapが開きます) |

桑都日本遺産センター 八王子博物館 |

| 関連リンク | 桑都日本遺産センター 八王子博物館 |

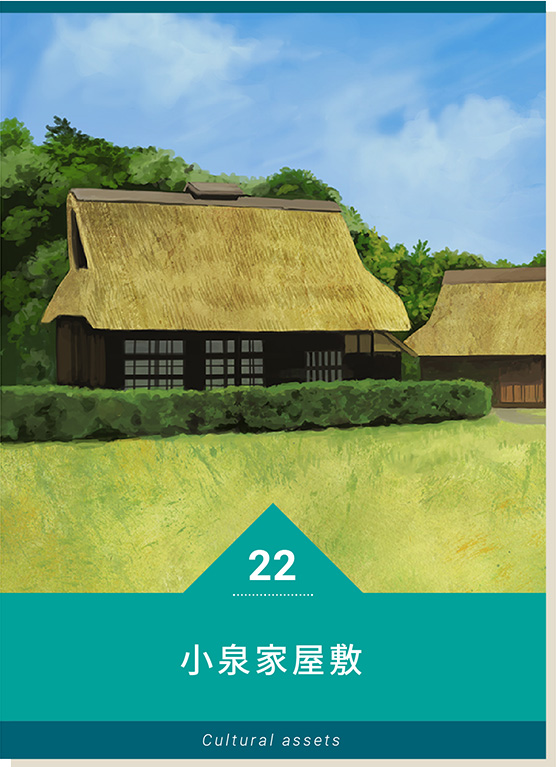

絹の道近くに今も残る、かつて養蚕農家だった古民家です。現在の母屋は明治11年(1878年)に再建されたもので、茅葺き入母屋造りで、 多摩地域に旧来からみられる典型的な民家建築の様式です。周辺の田園風景とともに、横浜港開港後に絹の道を通った欧米人が目にした景観が、今も残されています。

| 場所 | 鑓水2178(敷地内への無断立入はご遠慮ください) |

|---|---|

| アクセス | JR中央線・京王相模原線 橋本駅/京王相模原線 南大沢駅⇒バス「鑓水中央」⇒徒歩4分 |

| 地図 (Google mapが開きます) |

小泉家屋敷 |

| 関連リンク | 小泉家屋敷 |

※ 現在も住居として使用されているため、内部は非公開となっています。また、敷地内への立ち入りもご遠慮ください。見学の際は、敷地の外から所有者のご迷惑にならないようお願いいたします。

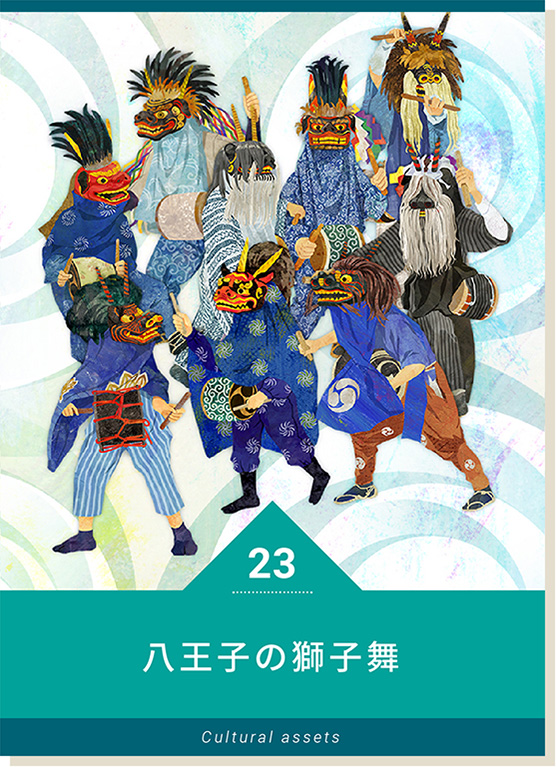

北条氏照から獅子頭を拝領して始まったと伝えられる「狭間の獅子舞」をはじめ、市内には9つの三匹獅子舞があります。 五穀豊穣や悪霊退散を祈願し、各地域の寺社の祭礼や髙尾山薬王院の春季大祭で舞が奉納されます。

| 関連リンク | 郷土芸能 八王子市指定無形民俗文化財「獅子舞」祭礼、「木遣」情報 |

|---|

八王子に伝承されている木遣(きやり)は、江戸木遣の流れを汲み、元治元年(1864年)に江戸の木遣師が伝授したといわれています。 保存会の八王子消防記念会は、天保年間に八王子の鳶職(とびしょく)が継承した髙尾山薬王院への講詣りを引き継ぎ、春季大祭で、木遣唄やはしご乗りを奉納しています。

| 関連リンク | 木遣 八王子市指定無形民俗文化財「獅子舞」祭礼、「木遣」情報 |

|---|

多賀神社の「上の祭り」と八幡八雲神社の「下の祭り」の宮神輿渡御と氏子町内による山車巡行は、江戸時代から継承されています。

両神社による神事と町人文化、鳶職による木遣、江戸を流派とする祭囃子や芸妓文化が融合した今日の祭りの形態は、桑都と称され絹産業で繁栄したまちの歴史を物語っています。

現在では、両祭りを統合し「八王子まつり」として桑都の伝統文化を代表するものとなっており、往時のまつりの熱気を体感することができます。

| 場所 | 〔多賀神社〕元本郷町4-9-21 〔八幡八雲神社〕元横山町2-15-27 |

|---|---|

| アクセス | 〔多賀神社〕JR中央線 西八王子駅⇒徒歩12分 〔八幡八雲神社〕JR中央線 八王子駅⇒徒歩10分 |

| 関連リンク | 八王子まつり |

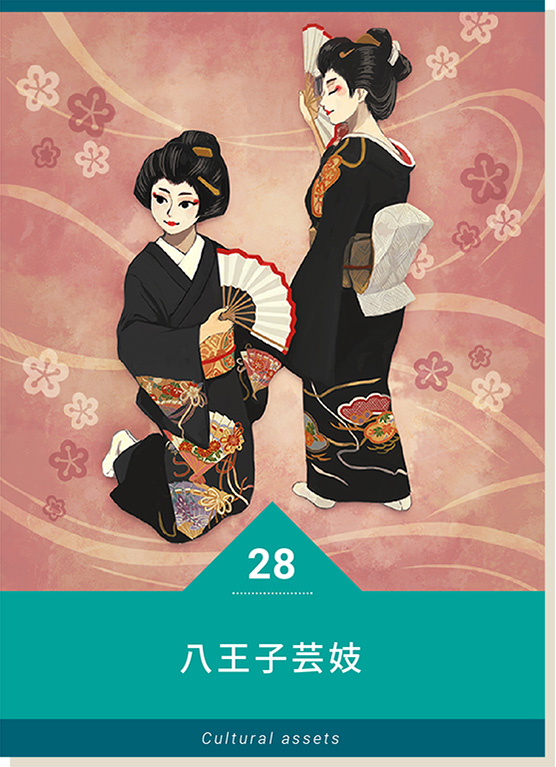

織物のまちとして繁栄した八王子には、花街が置かれ、全国から商人が織物を買い付けに訪れ、桑都の商人たちは料亭で客人をもてなしました。

戦前には観光地としての高尾山ももてなしの場となりました。

薬王院の秋季大祭では、「舞扇供養(まいせんくよう)」が行われ、芸妓衆の薬王院への深い信仰を知ることができます。

芸妓衆は、桑都の歴史を唄や踊りを通じて連綿と伝えています。八王子まつりをはじめ市内の様々な行事でも芸妓衆の舞踊を見ることができます。

| 場所 | 八王子三業組合(見番) 南町1-7 |

|---|---|

| アクセス | JR中央線 八王子駅⇒徒歩7分 |

| 関連リンク | 中町黒塀 |

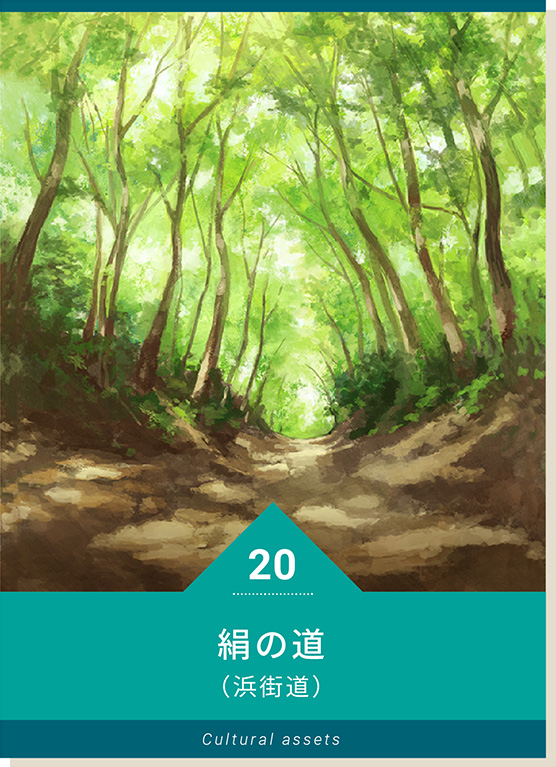

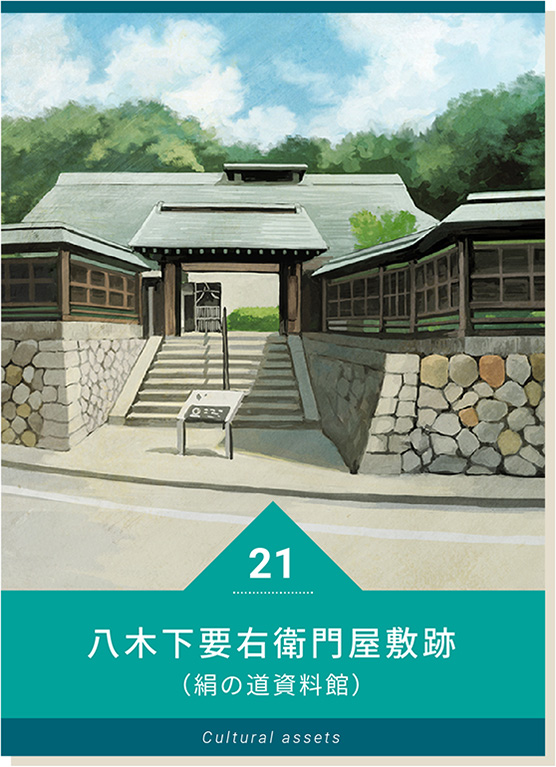

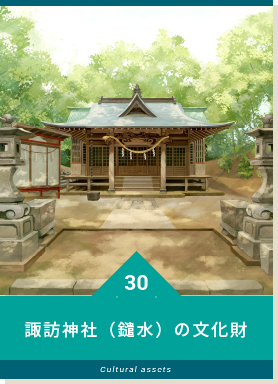

八木下要右衛門ら鑓水商人の名が刻まれた石造物や、鑓水商人が寄進した緻密で絢爛豪華な彫刻や組物が施された社殿などを、絹の道や八木下要右衛門屋敷跡(絹の道資料館)と併せて見て歩くことで、桑都・八王子の発展の一翼を担った鑓水商人が繁栄した様子を実感することができます。

| 場所 | 鑓水諏訪神社 鑓水1078 |

|---|---|

| アクセス | JR横浜線・京王相模原線 橋本駅⇒バス「絹の道入口」⇒徒歩9分 |

| 関連リンク | 諏訪神社(鑓水) |